“网络理论及其在数字经济中的应用”邢亦青教授在中国信息经济学会第1期“数字经济轻功沙龙”的主旨报告

发布时间:2024-05-15 来源: 浏览数:122

2024年4月30日上午,中国信息经济学会第1期“数字经济轻功沙龙”在中国人民大学明德主楼成功举办。本期沙龙主题为“信息经济学对数字经济的贡献。

以下是邢亦青教授的主旨报告内容:

一、网络外部性的定义

数字经济的基本特征之一是网络外部性;也就是说,消费者使用产品、服务的效用不仅与自身使用相关,也受其他人的使用影响。

网络外部性体现在数字经济时代的方方面面。首先,数字经济时代新涌现的产品和服务大多有这个特性。比如说云服务,一个文件夹在上面分享以后,我们的合作者、朋友可以同步进行浏览或编辑;当合作者对它的使用比较多,会使得我也更愿意用这个服务,这就是网络外部性的典型体现。社交媒体、网络游戏等等,也是这样。第二个是行为的溢出,我们的行为会互相影响,例如同侪效应、合作、共同投资等等;随着数字时代人们彼此连通性的增强,这些行为外溢效应变的更为重要。进一步,许多传统的消费和行为,在数字时代会被“赋予”网络外部性,比如说衣食住行,几千年前就伴随着我们,传统上更多属于私人消费和行为的范畴,而如今随着我们在朋友圈、微博进行分享,或者发布或参照点评、地图上的评价,我们的行为也便和周围的人产生着彼此影响,具有了网络外部性。

网络外部性的传统定义。

“网络外部性”并不是一个新的概念。它有很经典的传统定义——在任何百科上搜索,都会得到相似的定义:“网络外部性是指连接到一个网络的使用价值取决于该网络的其他使用者的数量;每个用户从使用某产品中得到的效用与用户的总数量正相关。”这个传统的定义聚焦于外部性与“用户总数量”和“总使用量”的相关性,也就是说,强调外部性在社会加总、社会平均意义上的影响。在此基础上还有大量其他的申发和延展,譬如讨论双边外部性、分析各种规制和反垄断问题等等。

二、网络外部性具有异质性

但是,上述传统定义忽略了一个很重要的现实层面——网络外部性的异质性。这种异质性体现在若干维度上。

第一,是对象有异质性。譬如我们使用云服务,我在这个服务中受到的外部性影响并不跟它的总用户量有太多关联,我并不太关心这个服务的总用户量是几百万还是几千万人;我更关心的是我需要共享文件的家人、朋友、合作者等等。也就是说,我关心的对象更多是“周围的人”而不是社会平均;而不同的用户关心的对象也可以是千差万别的。

第二,是强度有异质性。不同的人面对和产生的网络外部性都可以千差万别。从产生网络外部性的角度来看,一个头部作者大v和像我这样很少发帖的人,对别人的外部性影响是很不同的;反过来,一个经常刷朋友圈的深度用户和普通用户,受到外部性影响的程度,也是很不同的。

第三,是方向有异质性。用户产生的影响和受到的外部性影响并不一定是对称的。比如一个大v可以有上百万的粉丝,但他关注的用户数可能只有几十位。这个对称性与应用特征有关:微信上,加好友需要双方共同同意,因而链接是更双向的,云服务共享文件夹亦如是;与之相对,微博、b站、小红书等,外部性影响很多是单向的。

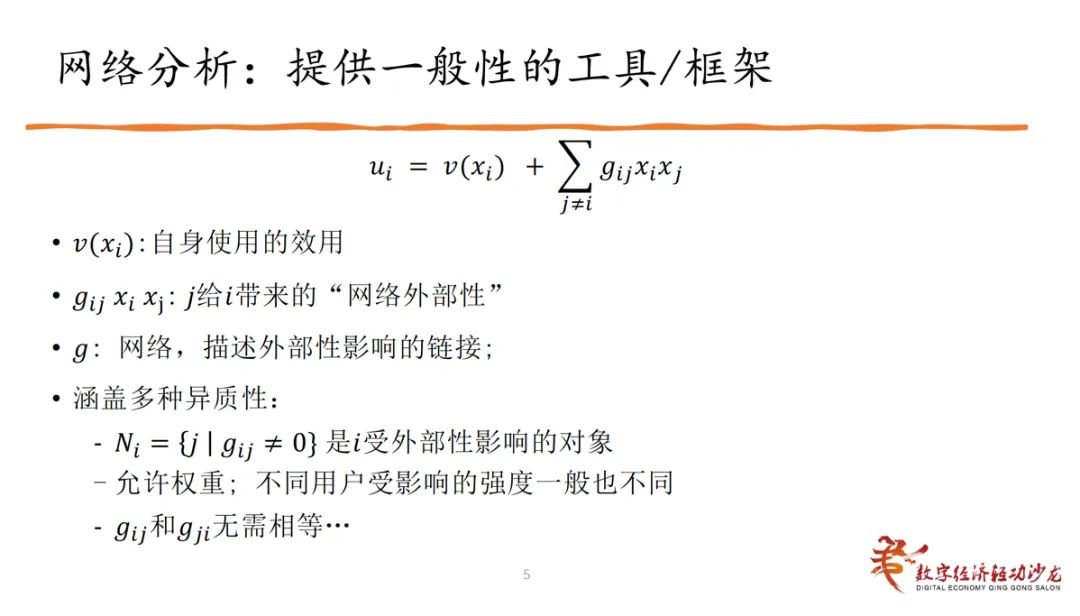

三、网络分析:提供一般性的工具/框架

如何更精准的刻画网络外部性,尤其是上述各种异质性?网络分析提供了一个一般性的工具和框架。它可以帮助我们刻画和理解个体如何受到其他人的影响,以及个体在网络中的位置的重要性。

个体之间的外部性影响,可以用网络上的一个“链接”表示;个体在网络上的“邻居”(neighborhood),对应着其受网络外部性的对象;链接数目(网络上的“度”,degree)的差异,对应着不同用户受影响的强度不同。链接可以有权重,刻画影响的重要性差异;链接可以有方向,对应着影响的不对称性。

网络工具可以一般性地描述外部性影响,涵盖各种可能的异质性;对应的问题自然是,这个工具是否会太复杂?能否给我们有预测能力的解?答案是肯定的。网络分析的文献里,给出了一系列重要的结论。

四、网络中心度

所有人的行为互相影响、共同决定,是典型的“均衡”过程;而比起一般博弈论中,行为彼此决定的观念,这是一个更复杂的均衡过程,因为需要把网络上所有人之间千丝万缕的互相影响都涵盖进来。

“𝑖的行为à其他用户收到的外部性à其他用户的行为à𝑖收到的外部性à𝑖的行为…”

文献的一般结论是,在一定的限定条件下,每个用户的使用量跟他的“网络中心度”成正比。“中心度”是一个网络上个体的微观度量,描述了一个人在网络结构中所处位置的重要性。直觉上,当一个用户处于越中心的位置,他受外部性影响就越强,边际效应越高,于是使用量越大;反过来,越中心的用户,他对别人的影响也会越大,于是周围的人的使用量增加,也会对他自己有进一步的反作用。所以,上述两个渠道都会使得越中心的用户使用量越大。

数学上,也是如此。文献说明,如果用户自身收益函数呈二次形态,譬如成本递增或者收益递减,那么在均衡中,每个人的行为(使用量)恰好可以用其Katz-Bonacich中心度来刻画,且与这个中心度呈正比。

值得注意的是,中心度不仅跟朋友(链接)数目有关,也跟朋友的重要性有关。譬如在微信中,如果我的朋友数目不太多,但我认识的都是很重要的人,那我的中心度也会很可观。也就是说,我的重要性,取决于我的朋友们的重要性;反过来,我每个朋友的重要性,又跟他的朋友,包括我自身的重要性有关。因此,这个中心度本身,也是一个相互影响、相互决定的均衡概念;与刚才我们说的,网络外部性环境下人们行为相互决定,有直接的对应关系。

五、网络上的定价和干预

网络上的定价和干预,指的是在刚才框架的基础上,有一个网络之外的“第三方”,对网络上的个体收取费用或给予补贴。这改变了用户面对的成本/收益,因而会影响每个用户的行为,以及所有人的网络外部性,引至新的行为均衡。

这个领域的文献一般分为两大块,一是(垄断)定价,另一块是网络干预;区别是“第三方”的目标函数——前者是商家向用户收取价格,以最大化其收益(利润)为目标,后者是社会规划者(social planner)给予补贴,以最大化社会福利(用户效用加总)为目标。

这两块文献虽然数学结构上相关,但在应用上,往往被割裂看待。

然而,在数字经济的应用背景下,可以将两者自然地统一起来。它们对应着平台或商户不同的发展阶段:在比较稳定的盈利阶段,它主要关心的往往是如何“割羊毛”,最大化自身的利润,于是更接近上述“网络定价”的问题。反过来说,在初创和推广阶段,一个新产品问世的时候,商家考虑的往往不只是当期的收入最大化,而是尽量的优化用户的体验,以更大的增加影响力;在这个意义上,推广阶段商家面临的,更接近于上面“网络干预”的框架——最大化用户福利,而约束条件是其面临的“预算约束”,比如融到资金的规模,或其活下来需要的收益等等。

文献的主要结论,也是说干预的效果是有均衡效应的;相应地,具体干预的程度,与每一个用户的网络中心度有关。网络上越重要的人,边际效用越大,于是给商家抽取利润的空间也就更大;反过来,他的明星效应也越大,因此商家愿意给他的补贴也可以越大。

刚才已经提到,中心度是一个非常复杂的概念,跟网络整体的信息高度敏感;因而对每一个用户制定定价或干预政策时,都不能只考虑他一个人,而要关心到整个的网络。当然,随着如今大数据和算力的进步,可以提高干预政策的精度,但是仍然有所局限。

六、文献的局限及展望

绝大多数相关文献,都是基于“完全信息”假设的。这个假设至少包含两个层面:第一,每个用户,不只需要知道自己所处的网络局部的信息,还需要知道别人所处的网络位置,乃至整个网络的信息;因为每一个用户对自身行为的决策,都需要基于他受到的外部性影响大小,这又跟其他人的行为,以及其他人所受外部性影响有关。第二,商家,也需要准确知晓整个网络的结构细节;因为其定价政策需要考虑到每个用户的外部性影响。对有些商家,譬如大的平台,也许可以假设他大致了解整个网络的信息,但是大多数常规商家,往往无法准确知晓其用户具体是如何互相影响的。除去对信息的要求,当然对算力的要求也非常高。

更进一步,从政策的结果上看,完全信息假设下的干预和定价政策,往往是非常复杂的;既指整体策略复杂(因为跟整个网络信息相关),又指不同的用户,往往面对过于差异化和“人性化”的定价,因为每个人所处的网络的位置都不尽相同。除去复杂度外,大量研究也表明,当用户面临差异化的“大数据杀熟”,往往会产生较强的心理抵触,削弱商家的政策效果。

在数字时代,商品和服务的用户量往往巨大,对应的外部性网络结构也无比复杂。这使得上述提到的所有局限都更具挑战。

七、网络外部性框架下的“信息不对称”

一个有趣的潜在发展方向,是把信息不对称,引入上述研究。这个信息不对称,有全新的对象和内涵——因为信息(不对称)的内容不再是某个用户的私人偏好,而是“网络结构”本身。具体来说,每个用户,往往更了解自己所处的“局部网络”,譬如他对多少人有影响、他受多少人的影响(即网络的“度”),等等。而商家在制定定价政策时,需要对这种信息不对称,即每个人的网络局部位置,进行甄别、提供激励。

这对应着一个新的“逆向选择”的模型,其中每一个人的类型,不再是其私人成本或偏好,而是所处的这个外部性网络的局部信息的特征。

刚才已经提到,数字经济的飞速发展,使得分析网络外部性尤其重要。这直接引申出,关于信息经济学和社会网络分析,非常自然的交叉点。

这个领域交叉,不仅在数字经济领域有重要的应用,理论上也有很重要的潜力。一方面,网络的框架,给“信息”带来了新的对象和内涵;另一方面,因为网络外部性千丝万缕共同决定的特征,不能简单地搬运已有工具,而需要对机制设计工具进行拓展和重塑,以适应网络分析框架的需要,这带来了一系列新的挑战和机遇。

【主讲人简介】

邢亦青,北京大学国家发展研究院长聘副教授。斯坦福大学经济学博士,曾任职于约翰霍普金斯大学。研究兴趣为社会与经济网络、信息经济学、发展经济学等;论文发表在PNAS,Journal of the European Economic Association, RAND, Journal of Political Economy Microeconomics, Theoretical Economics, European Economic Review和《经济研究》、《经济学(季刊)》等期刊。担任Nature、AER、QJE等四十余本国际期刊的匿名审稿人。